logic proでのゲートの件。

今回はシンセなどの音色素材Aをリズムなどの音色Bでゲートで切る設定を解説。

とある友人から説明を求められたのですが、メールで説明する労力を超えているのし

もったいないのでupします。

そして文字だけで説明できるかちょっと不安。

切りたい音色素材Aは今回、シンセベースにしましょう。

Instrumentのトラックでも、Audioトラックでも良いです。

適当に2小節くらいサスティーンする音色とデータが好ましいです。

この例では切る側の音色Bは4つ打ちのキックにします。

キックに合わせて切る、とはどういうことか。

それはキックBが鳴るとベースAが聞こえなくなる、ということです。

分かりやすく「切る」とココでは言ってますが、

Dynamics>Noize GateプラグインのReductionのレベル設定によっては

「切る」だけでなく「ちょっと下げる」や「逆に上げる」などの効果も出来ます。

音色ベースA「ブーーーーーー」

音色キックB「ドンッドンッドンッドンッ」

が「ドンブードンブードンブードンブー」と鳴ります。

ベースを8部音符裏で打ち込めば同じ、ですが

それとは明らかに違うネバリというかグルーブが演出できます。

工程の説明に戻ります。

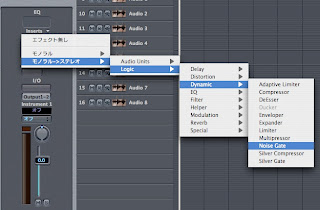

・切りたい素材AのトラックにPlug-in>Dynamics>Noize Gateをインサート。

・キックBがInstrument TrackであるならばOutputをBusに設定するか、

センドでBusに送ります。

・その理由は、NoizeGateのSidechain入力を使うためです。

インサートされたAをSidechain入力されたBで動作させるためには

Instrument Trackからの音声入力は入力選択に表示されないからです。

音声BはInstrumentならBusへ。

音声BがAudio Trackならそのままで大丈夫。

・NoizeGateのThreshold LevelとReduction Levelを調節します。

Reduction Levelは最初は-99位の分かりやすい値にしておいてから

Thresholdをいじると効果が分かりやすいです。

・この場合、Busに出力されたキックBを実際に音楽や楽曲の一部として出力するかしないか、は

曲やアレンジによります。

曲で使っているキックなどを素材にして上記の動作をさせれば

その曲のキックのフレーズに合わせた動作することになるので、

キックが休みの部分で、ベースAがある場合などはGateは動作することが無いので

鳴りっぱなしになります。それが良いか悪いかはその曲やアレンジしだいです。

・これを応用すると、完成したダンスミュージック系の曲で、どうもキックが前に出てこない。

どんなにバランスをとっても上手くいかない、などの時に応用できます。

キック以外のオケをA、キックをBとしてGateやLimitter/CompressorのSidechain入力で

動作させると、キックが鳴るたびにオケのレベルの上下をコントロール出来ます。

ま、若干オケが下がる程度にしておきましょう。

(この場合、Reduction Levelを最低にしてしまうとキックが鳴るとオケが無し、

という実験的なミックスの領域に入ってしまうので注意)

説明より余談が多かったですが、どうですか分かりますかね?

フィードバックをお願いします。

1 件のコメント:

親切な解説ありがとうございましたー!無事に出来ました!!

コメントを投稿